就活で業界研究をはじめようとしたものの、何から手をつければいいかわからず、途方に暮れている人は多いと思います。

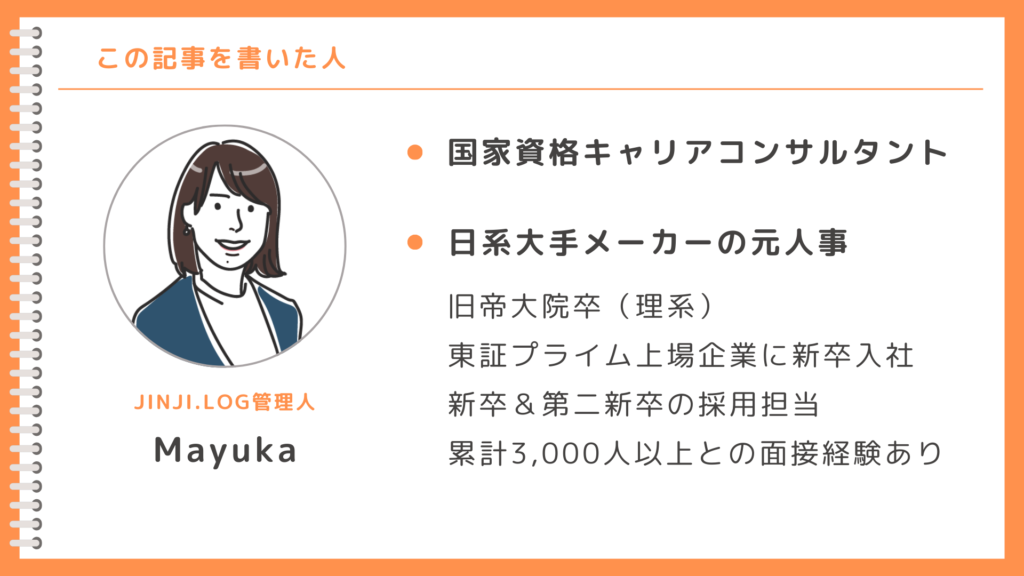

そこで本記事は、日系大手メーカーの元人事&国家資格キャリアコンサルタントの筆者が、業界研究の進め方を3ステップで解説します。

目次

業界研究をやる前に知ってほしい2つのこと

業界研究のやり方を説明する前に、重要なポイントを2つ紹介します。

1.業界研究の目的とメリット

2.業界研究は自己分析してから

それぞれ詳しく解説していきます。

1.業界研究の目的とメリット

業界研究とは、世の中にどのような業界があるのか知り、各業界の仕組みや仕事内容を理解することです。

業界研究の目的やメリットは、以下の3つに分けられます。

・就職活動の視野を広げるため

・自分にあう業界か見極めるため

・志望動機に説得力をもたせるため

すでに志望業界が決まっているからと、業界研究をとばして企業研究からはじめようとする人もいるかもしれません。

しかし、本当に自分にあう仕事は、まだ知らない・興味がない業界にあることも考えられます。

また、憧れや先入観で志望業界を決めてしまうと、面接で「他の業界ではなく、なぜこの業界なのか」と聞かれた際、説得力のある回答ができません。

業界研究でさまざまな業界を知り、各業界を比較していくことで、就職先の選択肢を増やしつつ、確固たる志望動機をつくれるようにしましょう。

2.業界研究は自己分析してから

自分の好きな商品・サービスや、所属学部、業界のイメージで志望業界を決めてしまうのはNG。

自己分析によって「やりたいこと」を明確にし、それを実現できる業界・企業を探していくのが正しい就活の進め方です。

◯:「やりたいこと」が実現できる業界を探す

✖️:好きな商品やサービス、所属学部、業界のイメージで決める

さまざまな業界を見ていく中でやりたいことが見つかる可能性もありますが、それでは時間がかかりすぎてしまいますし、志望動機も表面的になってしまいます。

そのため、まずは自己分析から行い、ぼんやりとでもいいので「やりたいこと」が見えてきてから業界研究をはじめるようにしましょう。

「やりたいことがわからない」という方は、以下の記事を参考にしてみてください。

▶︎面接官おすすめの自己分析本3選【就活はこれだけ読めばOK】

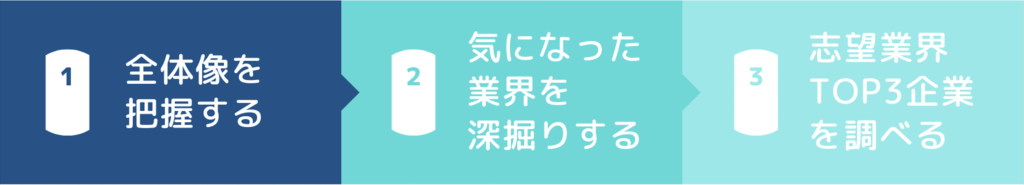

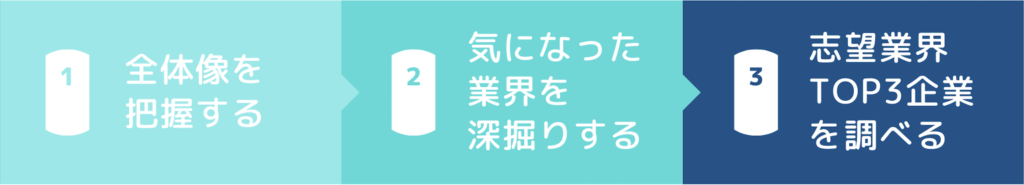

業界研究のやり方3ステップ

業界研究は、広く浅く情報を集めてから、徐々に掘り下げていくのがポイントです。

業界研究は、広く浅く情報を集めてから、徐々に掘り下げていくのがポイントです。

STEP1.全体像を把握する

STEP2.気になった業界を深掘りする

STEP3.志望業界TOP3の企業を調べる

それぞれ、注意点やおすすめの本もあわせて解説していきます。

STEP1.全体像を把握する

まずは、世の中にどのような業界が存在しているのか、全体像を把握しましょう。

まずは、世の中にどのような業界が存在しているのか、全体像を把握しましょう。

本当に自分にあう仕事は、まだ知らない・興味がない業界にあるかもしれません。

また、身近な業界や憧れの業界だけ見ていると、本選考がはじまってから以下の理由で苦労します。

・志望動機に説得力がないから

→他の業界と比較できていないため、面接で「なぜこの業界を選んだのか」と聞かれた際にうまく回答できない。

・業界研究のやり直しが大変だから

→先入観で志望業界を決めてしまうと、選考の途中で「やっぱりこの業界じゃないかも」と後悔してしまう可能性大。

業界研究に時間をかけられるのは就活初期の今だけ。あらゆる業界の存在を知ることで、就活の視野を広げつつ、選考を有利に進められるようにしましょう。

業界の全体像を知るには「業界地図」がおすすめです。

どのような業界が存在しているか一目でわかり、各業界の規模・主要企業・近年の動向などが解説されています。

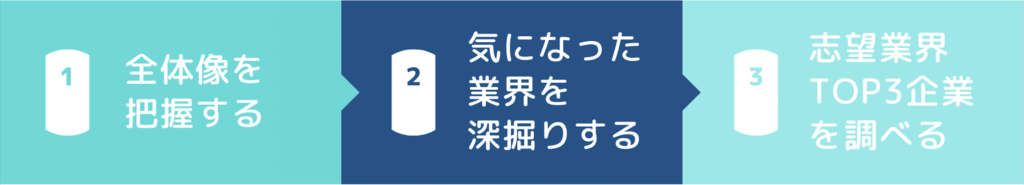

STEP2.気になった業界を深掘りする

次に、気になった業界を深掘りしていきましょう。1〜2つの業界ではなく、3つ以上の業界を調べるのがポイントです。

次に、気になった業界を深掘りしていきましょう。1〜2つの業界ではなく、3つ以上の業界を調べるのがポイントです。

どんなに情報を集めても、いざ選考に参加してみたら「イメージと違った」と感じることはよくあります。就活初期の段階で志望業界をしぼりすぎないよう注意しましょう。

各業界の理解を深め、自分のやりたいことができるか見極めるには、以下の情報がカギとなります。

1.ビジネスモデル

→どんな仕組みで利益を生み出しているか

2.ターゲット

→誰に対して貢献できる仕事か

3.市場規模の推移

→将来性はあるか

4.今後の課題

→どんな事業に注力していく予定か

5.職種

→どのような役割で活躍できるか

上記の内容を一気に押さえるには、「図解入門 業界研究シリーズ」がおすすめです。業界ごとに計63冊が出版されています。

リンク

STEP3.志望業界TOP3の企業を調べる

志望業界が決まったら、その業界における売上TOP3の企業を詳しく調べていきましょう。おすすめの情報源は、各社の採用サイトです。

志望業界が決まったら、その業界における売上TOP3の企業を詳しく調べていきましょう。おすすめの情報源は、各社の採用サイトです。

業界を代表する大手企業ほど、今後のビジョンが明確で、業界が抱える課題や社会問題への施策を打っています。

各社の事業計画・新規事業・最先端技術がわかれば、業界全体の方向性が見えてくるはずです。

また、大手企業ほど採用サイトのコンテンツが充実しているため、具体的な仕事内容や働き方もわかり、その業界で働くイメージが鮮明になるでしょう。

・現状の主力事業

・新規または拡大予定の事業

・仕事内容(部署や職種)

もし調べていく中で「自分のやりたいことはできなさそうだな」と感じたら、STEP2に戻って他の業界を見てみましょう。

STEP2に戻るのは決して悪いことではありません。さまざまな業界を知れば知るほど、本当に自分にあう業界が見極められるようになりますよ。

業界研究がはかどる便利なサービス3選

続いて、業界研究に役立つサービスをご紹介します。すべて無料なので、気になるものがあればぜひ試してみてください。

それぞれ詳しく解説していきます。

1.企業説明動画が見放題の「JOBTV」

「効率よく情報収集したい」という方は、企業説明動画が見放題の「JOBTV」がおすすめです。

説明会やインターンに参加しなくても、好きな場所で好きな時間に、200社以上の企業説明が聞けます。

また、気になる企業があれば、エントリーシートの代わりに自己PR動画でエントリーが可能。企業とマッチングしたら選考に進めます。

無料で気軽に情報収集でき、ESでは伝わりにくい自分の魅力をアピールできる一石二鳥のサービスです。

2.1日で優良企業7社と出会える「ジョブトラ」

「さまざまな業界の働き方が知りたい」「優良企業と出会いたい」という方は、延べ12万人以上が参加している総合型の就活イベント「ジョブトラ」がオススメです。

1日で、メーカー・IT・コンサル・食品などの人気業界7社の話を直接聞けるうえに、インターン選考やESが免除になる特別オファーがもらえることもあります。

就活セミナー・企業説明会・選考体験ワークの3部構成で、約5時間と長丁場ではありますが、一度参加するだけで網羅的に就活対策できるイベントです。

3.向いている業界がわかる「適性診断MATCH plus」

「どの業界が自分にあっているかわからない」という方は、自己分析ツールの「適性診断MATCH plus」を使ってみましょう。

質問に答えていくことで、自分に向いている業界・職種がわかるようになっています。

・向いている業界

・向いている職種

・パーソナリティの特徴

・チームでの役割タイプ

・社会人基礎力

(全162問、所要時間20分)

業界・職種の適性がランキングで表示されるうえに、各業界・職種の解説もついています。

マイナビに登録すれば誰でも無料で受けられるので、ぜひ活用してみてください。

さまざまな業界を知って、自分の可能性を広げよう!

業界研究は、広く浅く情報を集めてから、徐々に掘り下げていくのが成功の秘訣です。

ぜひ今回紹介した方法・ツールを参考にして、就活の視野を広げつつ、本当に自分にあう業界を探してみてください。

あなたの就活が上手くいきますように。

本記事が少しでもお役に立てていれば幸いです。